Paz

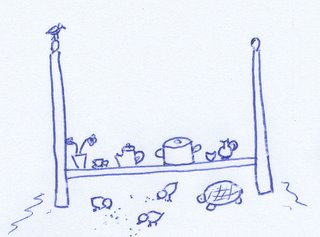

No era una hamaca, sino un soporte para la hamaca que, según contaba mi bisabuela, usaban para mecer a mis tías y tíos, cuando eran bebés.

Nosotras, las tres de siempre, y algunas amigas de vez en cuando, o las primas de Piura, solíamos usarlo de cocina, cada tarde de vacaciones o de tareas escolares terminadas, en el corral de la mamá Blanca. A veces hacíamos agujeros al extremo de algún desafortunado pedazo de tela, y, tal como nuestras antepasadas, arrullábamos muñecas o a la más pequeña del grupo.

Desde que recuerdo, estuvo al fondo del patio (llamábamos patio a la parte que tenía suelo de cemento), al lado del jardín, con el enorme árbol de papayas, de tronco recto, que nos enseñó toda clase de raspones en el pecho y las piernas (más algún trauma de posible cáncer al seno para nuestras mamás) antes de aprendernos el truco de trepar por él.

Al otro lado de la cerca cuidadosamente instalada por mi abuelo, de pedazos de madera y una vieja pizarra de latón verde como puerta, las flores, tomates, ají mono, fríjol y el huabo, otra víctima de nuestras primates imitaciones.

Frente a esto, el gallinero (y patero, y pavero). Sólo los pollitos tenían licencia –y tamaño- para salirse por los huequitos de las redes de metal, y andar como dueños de casa, llevándose encontrones con los demás animales adoptados (perros, gatos, palomas) y salvándose por una pluma de los pies de tías atareadas con la diaria labor de lavar ropa.

Mi tortuga pasó de la casa pequeña de mis padres a la “de al frente”, la de mamá Blanca. Estuvo allí, en el jardín, hasta que notaron su tendencia a comer tomates. Luego la recluyeron en un encerrado de 1 metro por 30 centímetros, hasta que creció tanto (y empezó a gritar de angustia), que mis adultos de todo tipo decidieron llevarla a un dizque zoológico de la ciudad (al menos, eso me hicieron creer).

Las tardes eran frescas. La comida, de hojas y pelotitas verdes que caían del papayo. La única preocupación, que no nos vean trepar muy alto, bajar al gato tonto que se subió al techo y ahora se muere de miedo, no fastidiar a los pichones recién nacidos, alimentar a la tortuga, correr con los perros, no tocarse la costra de los raspones para no sangrar.

Un par de gallos acostumbrados a salir a jugar con nosotras al oír nuestras voces, increíble para mamá quien, pese a la admiración, no pudo evitar llevarlos a la olla. Piar, silbar, cocinar sin fuego, vender sin dinero, ser mamá, papá, hija, pelear, ya depende, de todos modos no importa, todo estará bien al caer la tarde, pese a los gritos de la mamá Blanca, que nos bañemos de una vez, que más de noche nos puede hacer daño, que yo sufro de los bronquios, que no debería usar sandalias con tira de tela, porque eso se moja y después me resfrío.

Mejor que eso, las visitas a los parientes del campo.

Hace años que no veo el soporte de esa hamaca… ya no lo recuerdo bien.

Nosotras, las tres de siempre, y algunas amigas de vez en cuando, o las primas de Piura, solíamos usarlo de cocina, cada tarde de vacaciones o de tareas escolares terminadas, en el corral de la mamá Blanca. A veces hacíamos agujeros al extremo de algún desafortunado pedazo de tela, y, tal como nuestras antepasadas, arrullábamos muñecas o a la más pequeña del grupo.

Desde que recuerdo, estuvo al fondo del patio (llamábamos patio a la parte que tenía suelo de cemento), al lado del jardín, con el enorme árbol de papayas, de tronco recto, que nos enseñó toda clase de raspones en el pecho y las piernas (más algún trauma de posible cáncer al seno para nuestras mamás) antes de aprendernos el truco de trepar por él.

Al otro lado de la cerca cuidadosamente instalada por mi abuelo, de pedazos de madera y una vieja pizarra de latón verde como puerta, las flores, tomates, ají mono, fríjol y el huabo, otra víctima de nuestras primates imitaciones.

Frente a esto, el gallinero (y patero, y pavero). Sólo los pollitos tenían licencia –y tamaño- para salirse por los huequitos de las redes de metal, y andar como dueños de casa, llevándose encontrones con los demás animales adoptados (perros, gatos, palomas) y salvándose por una pluma de los pies de tías atareadas con la diaria labor de lavar ropa.

Mi tortuga pasó de la casa pequeña de mis padres a la “de al frente”, la de mamá Blanca. Estuvo allí, en el jardín, hasta que notaron su tendencia a comer tomates. Luego la recluyeron en un encerrado de 1 metro por 30 centímetros, hasta que creció tanto (y empezó a gritar de angustia), que mis adultos de todo tipo decidieron llevarla a un dizque zoológico de la ciudad (al menos, eso me hicieron creer).

Las tardes eran frescas. La comida, de hojas y pelotitas verdes que caían del papayo. La única preocupación, que no nos vean trepar muy alto, bajar al gato tonto que se subió al techo y ahora se muere de miedo, no fastidiar a los pichones recién nacidos, alimentar a la tortuga, correr con los perros, no tocarse la costra de los raspones para no sangrar.

Un par de gallos acostumbrados a salir a jugar con nosotras al oír nuestras voces, increíble para mamá quien, pese a la admiración, no pudo evitar llevarlos a la olla. Piar, silbar, cocinar sin fuego, vender sin dinero, ser mamá, papá, hija, pelear, ya depende, de todos modos no importa, todo estará bien al caer la tarde, pese a los gritos de la mamá Blanca, que nos bañemos de una vez, que más de noche nos puede hacer daño, que yo sufro de los bronquios, que no debería usar sandalias con tira de tela, porque eso se moja y después me resfrío.

Mejor que eso, las visitas a los parientes del campo.

Hace años que no veo el soporte de esa hamaca… ya no lo recuerdo bien.

Comentarios

Oe, ¿de cuándo acá las tortugas gritan? a lo mucho exhalan fuerte y hacen un ruido como de viejo con tos.

Abrazito

P.D.¿Qué pasó con el post de la letra escarlata? :O

Mi tortuga sonaba a anciano quejándose, así que algo tenía que estar mal con ella (él), pobrecita.

Un abrazo!

P.D.: ¿Cuántos conejos tenías, Ernesto? ¿Ahora estás en Lima?

Llego el miercoles en la noche, contestame a mi correo.